高质量发展目标下我国征地制度适应性变革研究

一、选题背景和研究价值

2004—2023年,全国征地面积达71998.83km2,其中耕地34296.46km2。按人均1.36亩耕地推算,全国至少新增了3782.70万被征地农民。现行标准下的“货币+社保”补偿难以确保被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。2017年,中共十九大报告首次提出“高质量发展”的概念,强调“保障农民财产权益”、“加快农业转移人口市民化”及“推进城乡融合发展”等“三农”问题是关系国计民生的根本性问题。2024年7月,国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》,明确将推进农业转移人口市民化作为新型城镇化的首要任务,促使全体居民共享现代化发展成果。可见,在保障工业化与城镇化深入发展的前提下,改革现行的征地制度,优化土地增值收益分配机制以满足被征地农民社会保险、就业帮扶、住房保障及子女教育等权利诉求,推进被征地农民高质量市民化,是中国式现代化进程中的重要议题。当前我国正处于工业化与城镇化深入发展的关键时期,年征地面积约为3000km2,征地规模仍在历史高位。在此背景下,除了围绕新《土地管理法》探索缩小征地规模的有效路径外,仍有必要就新发展阶段下征地实践中出现的如何界定征地范围、如何平衡地方财政与农民可持续生计等问题开展系统论证,以构建与时俱进的渐进式改革路径。

二、研究思路

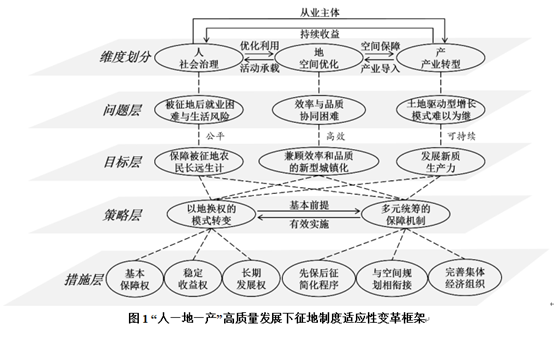

本文基于产权理论,系统梳理征地制度改革的政策文件与地方时间,解析土地征收与社会经济发展的一般性关系。构建面向“人—地—产”协同高质量发展目标的征地制度改革框架,立足社会经济结构发展的新变化,制定征地制度适应性变革方案,并将方案应用于对S县的征地补偿模拟中。通过模拟方案与现实方案的比较,进一步论证改革方案的优势,为征地制度适应性变革提供决策参考。

三、主要研究结果

(一)我国征地制度变迁规律与趋势

基于产权理论,我国征地制度演变可划分为以地换业、以地换钱及以地换地三个阶段。计划经济时期的“以地换业”模式本质是国家用就业保障权置换农民集体土地所有权,其作为国家集中资源的手段服务于国家建设,带动工业体系的初步构建;市场化改革后,征地转向“以地换钱”模式,国家通过货币购买包含收益权、控制权等在内的土地权利束,虽快速推动了经济增长与城镇化建设,但也加剧了征地过程中的利益矛盾;继而,部分地区尝试采用“以地换地”模式为被征地农民提供长远生计保障,即在土地产权转移后,再以留用地的形式将长期发展权重新赋予农民,使其能够持续分享土地开发所带来的长期收益,但留用地制度在实践中面临管理效率和收益分配的掣肘,作用严重受限。

(二)以长期可持续收益为目标的“以地换权”模式

本文基于“人—地—产”高质量发展下征地制度适应性变革框架,构建涵盖基本保障权、稳定收益权与长期发展权的权利束,形成短期补偿与长期收益相结合的保障体系,以期将农民土地产权转化为可持续的土地权利束,推动征地逻辑由一次性“输血式”补偿向可持续“造血式”保障模式转型。

1.基本保障权

进一步增加社保安置投入,至少按照本地最低城市居民社保标准为被征地农民缴纳社保,使其平等享受城镇居民的基本保障权利。基于个人意愿与经济情况构建差异化安置策略,通过建设安置保障房、规划宅基地安置区或货币补偿等多元措施贯彻“一户一宅”基本原则,确保被征地农户住有所居。

2.稳定收益权

在尊重村民自主选择权的基础上,构建“村—政—银”合作模式,作为征地补偿款管理的补充方案。以地方政府为主导,与政策性银行合作,通过制度化安排将征地补偿款转化为银行长期理财产品,银行以高于普通定存利率水平的协定利率,将部分征地补偿资金本息以月度定额支付的形式转化为被征地农民的长期稳定收益。

3.长期发展权

村集体留存部分征地补偿款作为集体所有的发展资本,选拔具有经营管理能力的村干部或乡贤能人作为领头羊,组建村集体股份公司,通过物业置换、投资入股及产业培育等多元资本运作模式,实现集体资产的保值增值。公司内部由村民共同协商确定权益划分方案。地方政府需对被征地农民进行职业技能培训,并通过开展专业管理能力培训提升集体经济组织的资产运营水平。

(三)征地补偿方案模拟对比

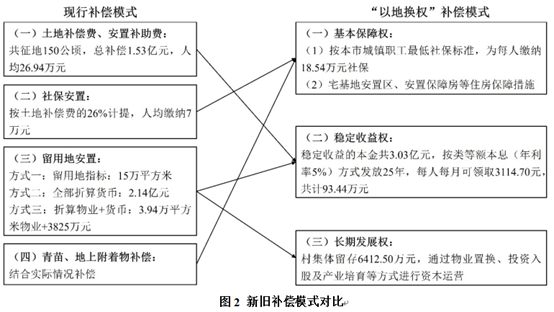

选取S县T村作为案例,对“以地换权”征地补偿方案进行模拟,并与现行征地补偿方案进行对比。S县现行的征地补偿方案包括土地补偿费与安置补助费、社保安置、留用地安置及青苗与地上附着物补偿(图2左)。“以地换权”补偿方案包括基本保障权、稳定收益权和长期发展权三个维度(图2右)。

结果显示,新模式在“人、地、产”三个维度均能实现优化。“人”的维度,在确保被征地农民平等享受城市基本保障的同时解决住房的后顾之忧,而“村—政—银”合作模式能够构建起覆盖25年的长效生活保障机制;“地”的维度,能够规避留用地规划与运营短板,使土地资源转化为市场化运营资本,有效提升资源配置效率,同时缩短征地项目安置周期,提升征地效率;“产”的维度,有助于激活农村集体经济,解决增收渠道单一、内生动力不足等问题,为新型集体经济发展探索可行路径。

四、政策建议

(一)采取区域差异化实施路径

在实施“以地换权”模式过程中,需结合区域差异化特征制定针对性策略。东部地区城镇化率高、经济发达,应侧重长期发展权,推动股权投资和物业经济,并提供产业引导与风险防控支持,助力农民融入城市。中部地区处于工业化、城镇化加速期,应强化基本保障与稳定收益,确保社保和住房安置,通过合作模式提供托底保障,并鼓励集体经济探索特色路径。西部地区发展相对滞后,应以基本保障权为核心,加大财政转移支付,保障安置与就业,并支持发展生态文旅、清洁能源等特色产业,同时尊重少数民族地区文化习俗,创新治理与分配方式。

(二)构建征地制度改革的保障机制

“以地换权”模式的实施将对政府治理体系现代化提出系统性要求,亟需破解行政效能滞后、空间利益失衡与治理主体缺位等难题。因此,还需从效率提升、利益统筹与组织建设三个维度构建征地制度改革的保障机制。其一,效率提升。一方面,通过建立安置房预储备机制、设立专项保障基金等手段,消除农民对画饼充饥的忧虑,同时倒逼地方政府优化财政预算管理,避免出现因短期资金压力而拖延补偿进度等现象;另一方面,简化征地审批程序以保障项目高效推进。其二,利益统筹。探索“空间规划+成片开发方案+征地补偿方案”融合编制机制,即基于利益统筹理念编制空间规划方案,预先统筹土地增值收益的分配方案,并以之为指导编制土地征收成片开发方案。其三,组织建设。建立健全政府、企业、村集体多方协商机制,共同搭建规范化交易平台,并畅通村集体股份公司在相关企业中入股参股、享受分红的渠道。同时引导村集体完善集体经济组织建设,提升集体经济组织的开发建设和运营管理能力。发挥农民主体作用,激发组织内生动力,并合理制定成员内部的利益分配方案。

作者简介

1.仝德,北京大学深圳研究生院城市规划与设计学院长聘副教授,博士生导师,主要研究方向为土地经济与城市化。

2. 童智超,北京大学深圳研究生院城市规划与设计学院硕士研究生,主要研究方向为土地经济与政策。

3. 潘向向,北京大学深圳研究生院城市规划与设计学院博士研究生,主要研究方向为土地政策与规划实施。

全文刊发在《中国土地科学》2025年第8期

转自中国土地科学公众号

上一条:我院硕士生徐珩有关乡村... 下一条:城规学术 | 仝德团队在Ho...